Thème : Doctorat

Soutenance de thèse de Alexandre HAMON

Les facteurs de contrôle de la sédimentation continentale dans les Alpes du Sud-Ouest à la limite Eocène-Oligocène

Résumé de la thèse en français

La documentation de l'évolution tectonostratigraphique des bassins d'avant-pays est un sujet majeur pour caractériser l'histoire des systèmes orogéniques. Plus particulièrement, l'étude des archives sédimentaires dans les bassins d'avant-pays permet de caractériser, l'interaction entre forçages internes et forçages externes dans un système orogénique. Cependant, la plupart de ces travaux se sont concentrés sur les parties proximales du bassin (foredeep), et sur des périodes où les orogènes sont déjà matures. À l'inverse, peu d'études se sont ainsi intéressées aux interactions tectonique-climat et leur impact sur la sédimentation et la déformation des parties distales du bassin d'avant-pays lors des stades de développement précoce d'un orogène. La Nappe de Digne, correspond à la chaîne d'avant-pays plissée (Fold and Thrust Belt) des Alpes du SW. A la fin de l'Éocène, cette zone correspondait au bassin d'avant-pays, caractérisé par le dépôt de la trilogie marine priabonienne. Si le remplissage sédimentaire et les paléogéographies du domaine de la nappe ont été bien caractérisées à l'Eocène-Oligocène, les séries sédimentaires et les paléotopographies située au front de celle-ci ont été peu contraintes. En effet, la zone des Baronnies Orientales représente une région où de nombreuses phases tectoniques, extensives et compressives, se sont superposées et où la sédimentation reprend à la limite Eocène-Oligocène après 50 Ma de hiatus. Cette reprise de la sédimentation, synchrone du début de la mise en place des écailles tectoniques (Digne, Authon-Valavoire) à l'échelle régionale et d'une glaciation (Oi-1) à l'échelle global, est caractérisée par le dépôt de sédiments continentaux grossiers (brèches) localisés à la base de la Molasse Rouge et dont le/les processus à l'origine de leur dépôt demeure(nt) inconnu(s). Par ailleurs, l'impact de la tectonique salifère, qui a été récemment réévalué dans cette zone durant le Mésozoïque, demeure toujours débattu durant cette transition puisque son impact sur la sédimentation et la déformation a été suggéré mais jamais démontré. Afin de caractériser ces dépôts et identifier l'origine de leur mise en place, 4 sites d'études ont été sélectionnés : 1 dans l'autochtone s.s. (St-Geniez) et 3 dans l'écaille d'Authon (1/2 fenêtre de Barles, Esparron, Faucon-du-Caire), écaille tectonique para-autochtone chevauchée par la nappe de Digne. Une approche multi outils couplant travail de terrain et analyses géochimiques a été utilisée sur chacun des sites. Ainsi, l'étude sédimentologique de terrain a permis de caractériser les séries sédimentaires et a été couplée à une caractérisation de la déformation à méso et micro-échelle afin de pouvoir reproduire des coupes évolutives de la zone et reconstruire le champ de contraintes. Associés à ce travail de terrain, des analyses géochimiques ont été réalisés afin : (1) d'obtenir un calage stratigraphique des séries (δ18O, δ13C et 87Sr/86Sr), (2) de caractériser matériel remanié dans les brèches (δ18O, δ13C) et (3) d'identifier des influences salines associées à des manifestations diapiriques lors du dépôt des séries Eo/Oligocènes (Fluorescence X, 87Sr/86Sr). Ainsi, cette étude a permis de déterminer que les dépôts bréchiques Eocène-Oligocène sont issus de processus sédimentaires multiples plus complexes qu'envisagés jusqu'alors (principalement fluviatile et gravitaire) et résultent des interactions entre la collision alpine, l'Extension Ouest Européenne et le climat. Par ailleurs, à certains endroits (St-Geniez, Esparron, Faucon-du-Caire) la tectonique salifère vient surimposer un signal local qui modifie la nature du matériel remanié, ce qui a pu être avéré par leur signal géochimique singulier ([Sr], 87Sr/86Sr) et par leur géométrie. A l'échelle régionale les dépôts de brèches marquent le début d'une séquence sédimentaire interprétée comme étant le témoin du passage underfilled/overfilled dans le bassin d'avant-pays alpin.

Résumé de la thèse en anglais

Characterizing the history of orogenic systems necessarily relies on documenting the tectonostratigraphic evolution of foreland basins, as their sedimentary content records the interactions between internal and external forcings. Numerous studies focused on the proximal parts of the basin (foredeep), and on mature orogens. Conversely, the impact of tectonic-climate interactions and deformation on sedimentation of the distal foreland basin, especially during the early stages of orogenesis, has been poorly constrained until now. The Digne Nappe, now included to the SW Alps Fold and Thrust Belt, corresponds to the Late Eocene foreland basin, as attested by the deposition of the Nummulitic marine trilogy. The Eocene-Oligocene sedimentary filling and paleogeographies are well characterized in the Digne nappe, but poor attention has so far been paid to its para-autochtonous and autochtonous frontal part. Indeed, the Baronnies Orientales encompassed a complex tectonic history and a resumption of sedimentation at the Eocene-Oligocene boundary, after a 50 Ma hiatus. This resumption is coeval, at regional scale, with thrusting of the Digne and Authon-Valavoire sheets and, at a global scale, with the Oi-1 glaciation. It is characterized by the deposition of coarse continental sediments (breccias) outcropping at the base of the Red Molasse. Processes and triggering mechanisms for resumption remain unknown. Furthermore, the impact of salt tectonics, which was recently re-evaluated in this area for the Mesozoic, is still debated during Eocene-Oligocene: its impact on sedimentation and deformation has been suggested, but never demonstrated. In order to characterize these deposits, identify their sources and the triggering mechanisms for their emplacement, four areas of interest were selected: one in the autochthonous s.s. (St-Geniez) and three in the para-autochtonous Authon thrust sheet (half window of Barles, Esparron, Faucon-du-Caire), once overlapped by the allochtonous Digne nappe. A multi-tool approach combining field work and geochemical analyses was used for each site. The sedimentological field study allowed to characterize the sedimentary facies and precise their deposition processes. It was coupled with a meso and micro-scale analysis of the deformation focusing on reconstructing the stress fields and detail their relationship to the Mesozoic substratum. Field work aimed at producing evolutionary sections and 3D blocks of the area of interest. Associated with this field work, geochemical analyses were performed to: (1) obtain a stratigraphic setting of the series (δ18O, δ13C and 87Sr/86Sr), (2) characterize reworked material in breccias (δ18O, δ13C) and (3) identify saline influences associated with diapiric events during deposition of the Eo/Oligocene series (X-ray fluorescence, 87Sr/86Sr). This study concluded that the Eocene-Oligocene brecciated deposits are the result of multiple sedimentary processes that are more complex than previously thought (mainly fluvial and gravity). They are regionally triggered by interactions between the Alpine collision, the Western European Extension and the climate. In addition, in some places (St-Geniez, Esparron, Faucon-du-Caire), salt tectonics, attested by singular geochemical signals ([Sr], 87Sr/86Sr) and characteristic geometries, superimposes a local signal to the regional trend, that modifies the nature of the reworked material. On a regional scale, the breccia deposits mark the beginning of a sedimentary sequence interpreted as witnessing the underfilled/overfilled transition in the Alpine foreland basin.

Date de soutenance : jeudi 19 mai 2022 à 14h00

Adresse de soutenance : 35 rue St-Honoré, 77300 Fontainebleau – Bât I, salle 1.08

Directeur de thèse : Damien HUYGHE

Codirecteur : JEAN-PAUL CALLOT

Co-encadrant : Caroline MEHL

En savoir plus

En savoir plus

Forêts

Entre exploitation et préservation de la biodiversité

Conférence annuelle de l'Isige alumni, le 19 avril à Mines Paris – PSL.

La forêt est au cœur de toutes les attentions – Entre exploitation et préservation de la biodiversité, quels équilibres sont à trouver ?

4 invités, 4 points de vue (politique, recherche, entreprise, ONG) pour traiter ce sujet :

- Didier Jeanjean, Mairie de Bordeaux

- Mériem Fournier, Inrae

- Marc Lafont, Woodeum

- Magali Rossi, FSC France

Lieu : Mines Paris – 60, bd Saint-Michel – Paris (19h-21h)

En savoir plus

En savoir plus

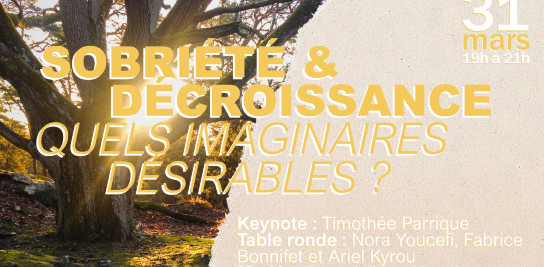

Sobriété et décroissance – Quels imaginaires désirables ?

Venez en débattre avec les invités des étudiants du MS IGE Mines Paris

Tandis que les études montrent la difficulté de découpler croissance économique et préservation de nos écosystèmes, le lien entre croissance et bien être se fait de plus en plus incertain.

Si l’idée de décroissance trouve progressivement sa place dans le débat public français, peu de récits encore racontent ce que pourraient être, dans un monde post-croissance, la société, l’économie, l’entreprise ou la culture de demain…

- Alors, comment déconstruire le dogme de la croissance à tout prix ?

- Et, au delà de la simple opposition, que met-on réellement derrière le terme de décroissance?

- Comment la décroissance peut-elle advenir comme un imaginaire collectif désirable ?

- Et pouvons-nous tous nous offrir le luxe de devenir décroissants ?

Table ronde organisée par les étudiants du MS IGE Mines Paris – PSL

Lieu : Mines Paris – 60 bd Saint-Michel – Paris (19h-21h)

Événement sur inscription : à distance et en présentiel

En savoir plus

En savoir plus

Femmes de science

Elles ont fait la Une en 2021

MINES Paris célèbre la Journée internationale des femmes et des filles de science. Voici une galerie de portraits de femmes scientifiques ayant fait l'actualité récente de notre école. Témoignage de l'excellence de la recherche au féminin.

Chercheuses confirmées, doctorantes, élèves ou alumni, elles font la fierté de notre école. Florilège

|

|

| Coraline Chartier et Sacha El Aouad, doctorantes (Cemef), respectivement 3e Prix et finaliste de la 5e édition du Prix Pierre Laffitte. | Rabab Akkouche, doctorante (CMA) en demi-finale nationale de «Ma thèse en 180 secondes». |

|

|

| Emilie Forestier (Cemef), Prix de thèse du Groupe français d'études et d'application des polymères (GFP) 2021. | Joëlle Najib, doctorante (CES), Prix du meilleur poster à la Conférence sur l'intégration, la modélisation et l'optimisation des processus pour les économies d'énergie et la réduction de la pollution, PRES'21. |

|

|

| Barbara Lefranc, Mastère spécialisé AI Move, (P20) Prix coup de cœur du public au DAAD Science Slam Paris 2021. | Sophie Peccoux, ingénieure civile (P16), créatrice de DereChef, Prix du start-up week-end Grandes écoles au féminin. |

|

|

| Camille Delamar, ingénieure civile (P08), co-fondatrice et DG de la société Ecotable, Prix Entrepreneuriat Mines Paris – PSL – Transvalor – Raoul Cherreton, dans la catégorie « Emergence jeune entreprise ». | Caroline Jobin, doctorante, et Sophie Hooge, enseignante-chercheuse, (CGS), Prix de la meilleure communication du congrès national d'ARAMOS. |

|

|

| Chloé-Agathe Azencott, enseignante-chercheuse (CBIO) lauréate du Prix de la jeune ingénieure en IA (Intelligence artificielle). | Sophie Guillon, enseignante-chercheuse (Géosciences) a soutenu son Habilitation à diriger des recherches (HDR), le 7 janvier 2021. |

|

|

| Eléonore Crespo, ingénieure civile (P10), co-fondatrice et DG de Pigment, start-up française, qui vient d'intégrer le French Tech 120. | Paula Pérez-López et Mélanie Douziech, chercheuses (O.I.E) nous aident à mieux comprendre les impacts environnementaux des systèmes éoliens en mer. |

|

|

| Christine Franke, enseignante-chercheuse (Géosciences) pilote du projet EcorcAir à Mines Paris – PSL, mesure la quantité de particules fines emmagasinée par les platanes. | Corinne Cuisinier, ingénieure civile (P80), coordonne le groupe de travail "Féminisation", lancé par la Fondation Mines ParisTech. |

|

La Journée internationale des femmes et des filles de science, célébrée chaque année le 11 février, a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, en décembre 2015, afin de promouvoir l'accès et la participation pleine et équitable des femmes et des filles à la science. > En savoir + sur la Journée internationale des femmes de science, à l'Unesco

|